Si è evidenziato nei pezzi precedenti che, l’obiettivo di questa rubrica, centrata sulle Arti Marziali, sta nell’osservare (incuriosire) come il combattimento abbia da sempre accompagnato l’uomo, lungo la sua esistenza, e come lo stesso sia stato un elemento fondamentale e fondante per lo sviluppo della società. A tal proposito, non si può non prendere in analisi l’affascinante popolo ellenico. In esso gli sviluppatori della democrazia consideravano soprattutto chi eccelleva nell’arte del combattimento, il quale era paragonabile a una Divinità. Ma, al di là di ciò, per molte società era questo un requisito fondamentale per essere parte attiva della stessa. A ciò basti pensare ad esempio, alla popolazione degli Spartani, che formavano i futuri cittadini affidandosi al risultato dell’agoghé (ἀγωγή), ovvero un addestramento che sottoponeva i giovani dagli otto ai sedici anni ad una continua simulazione della vita militare, con reali battaglie fra vari gruppi di fanciulli, peraltro, allontanandoli dalle famiglie e dalla società e facendogli sopportare disagi e stenti, dove solo i più forti e di conseguenza i più utili sopravvivano.

Per capire ancora meglio come la lotta, e i valori ideali che racchiude, fossero importanti per la società basti pensare ai canti degli aedi nell’Agorà, che nelle parole dei loro brani tramandavano le valorose lotte degli eroi e delle divinità. Nel libro XXIII dell’Iliade troviamo il primo racconto di una lotta, quella che contrappone Aiace a Ulisse, nel corso dei giochi funebri in onore di Patroclo. Ed ancora, appartenente al ciclo omerico troviamo la lotta nel libro VIII dell’Odissea fra le gare organizzate da Alcino in onore di Ulisse. Così, mediante la tradizione degli aedi, i cantori appunto, è possibile capire inoltre che la lotta non era solo prerogativa dell’eroe, ma apparteneva anche al mondo divino. In tale prospettiva, troviamo, ad esempio, nella Teogonia di Esiodo, ovvero un trattato sull’origine degli Dei, le lotte per il dominio dell’Olimpo, fra i vari pretendenti al regno generato da Caos.

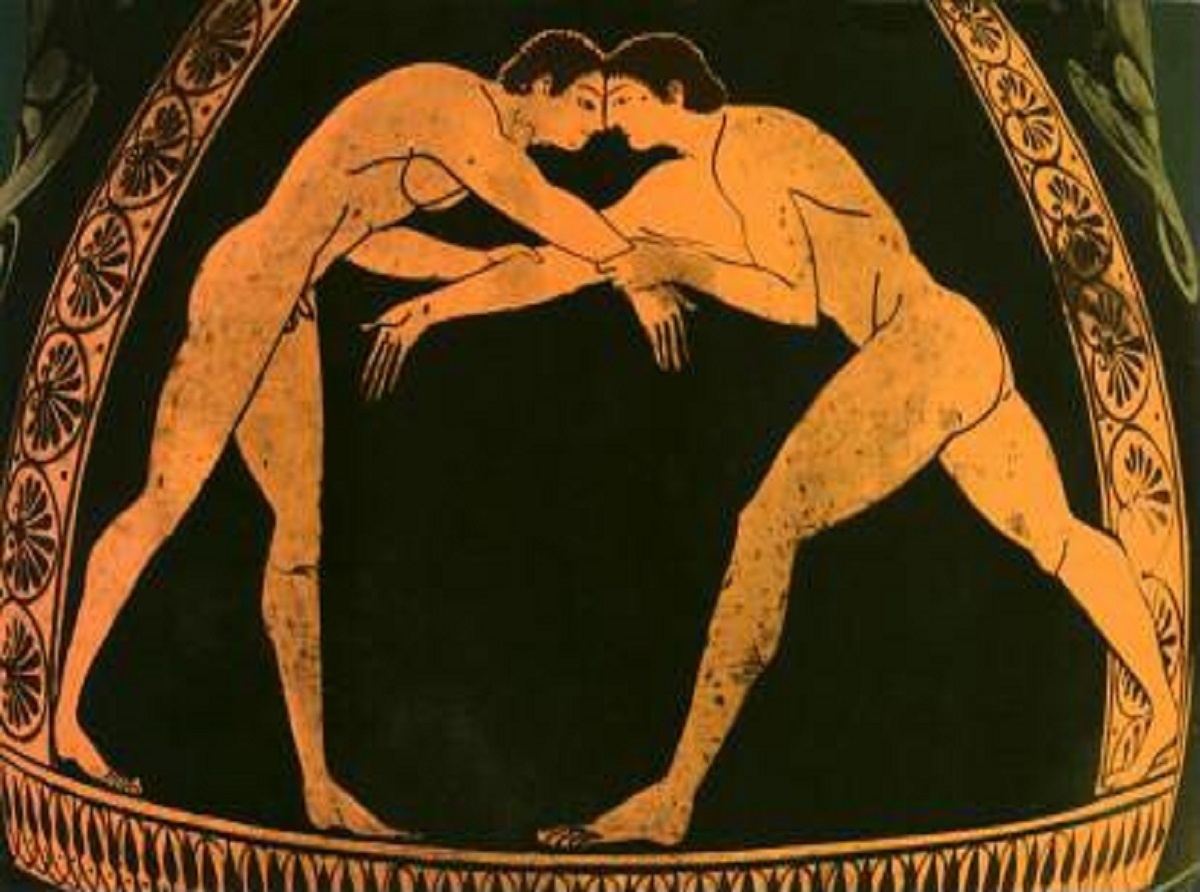

Ed ancora, un'altra fonte da considerare, per comprendere il valore della lotta nelle società passate, è quella delle ceramiche. In particolare, i disegni sui vasi greci sono un codice comprensibile a chiunque, dove i principali soggetti, coloro che praticavano direttamente lo Sport, erano dipinti soprattutto nei vasi di rappresentanza. Erano questi delle onorificenze alla lotta Olimpica o, per altro verso, delle celebrazioni religiose. E proprio attraverso questi vasi riusciamo inoltre a ricostruire come si svolgevano le gare di lotta al tempo, nel corso non solo di eventi sportivi, ma anche di pratiche religiose. I combattimenti si svolgevano in una buca piena di sabbia per ammorbidire la violenza delle proiezioni al suolo. In particolare, secondo le regole della lotta in piedi, per la vittoria, infatti, era necessario sollevare e scaraventare per terra il proprio avversario per ben tre volte.

In tale direzione, una delle rappresentazioni più diffuse raffigura i lottatori mentre si afferrano le braccia e posizionano la testa contro l’avversario. Una delle prese più comuni consisteva nell’afferrare con due mani un braccio dell’avversario, allo scopo di tirarlo a sé, girarsi e farlo passare sopra le proprie spalle per proiettarlo, poi, per terra. Le tante raffigurazioni mostrano, inoltre, che la doppia presa si faceva afferrando con una mano il polso dell’avversario e con l’altra il braccio all’altezza del gomito. Questa situazione di doppia presa allo stesso braccio è mostrata ad esempio, nel collo dell’anfora a figure nere di Nicostene (550-525 a.C.) esposta al British Museumin, ma anche in alcuni stateri (monete) di Aspendo, che raffigurano un intero combattimento, altro elemento questo, che fa capire l’importanza che aveva nella civiltà greca la lotta.

Queste ceramiche -anfore, crateri, piatti e coppe- avevano un uso prevalentemente domestico e alimentare, e le informazioni su di esse riportate, come si è accennato, suggeriscono ancora una volta quanto queste rappresentazioni fossero apprezzate dalla popolazione, mentre dall’altra fanno capire come la lotta abbia avuto una valenza ed un valore centrali nella loro cultura. Una cultura, in definitiva, che si sviluppa non solo sul piano intellettivo, attraverso le costruzioni filosofiche e del linguaggio, ma anche e di pari valore, sul piano fisico, nella lotta appunto, nell’arte della guerra in definitiva, dove, a parere di chi scrive, esiste tra le due dimensioni un rapporto di circolarità e di interdipendenza, che in una spirale virtuosa si pongono alla base dello sviluppo della civiltà. Siamo, ovviamente, al di fuori del paradigma cristiano – dell’amore come donazione di sé – il quale tuttavia, negli aspetti più pratici, non ha mai rinnegato i valori qui sopra rilevati, che sono rimasti, infatti, immutati nel tempo, a vari livelli ed in molti aspetti della nostra civiltà di matrice benedettina.

Gabriele Madaro